近日,社交平台上兴起一个话题:“朋友圈里的人好像都‘电子消亡’了”。

“朋友仅展示最近三天的朋友圈。”这句话或者一条“横线”,似乎像一堵墙,提示着来访者:抱歉,里面的世界不对外开放。

你为什么不爱发朋友圈了呢?知乎有个高赞回复:

想发的“朋友圈”,已经以私信的形式发给在乎的人了。

有网友表示,想当年朋友圈正盛行之时,一天不发几条动态就总觉得少了点啥,打卡网红餐厅、随手分享新买的衣服、分享生活感悟、转发鸡汤链接、分享“网抑云”音乐……都要在朋友圈里刷一波存在感。

如今一打开朋友圈,除了“打广告”之外,就只有零星可数的“分享日常”内容的朋友了。越来越多的人不发朋友圈这种现象,好像逐渐成为了一种趋势。

发还是不发?

这是一个问题

发朋友圈的理由是相通的,不发的理由各有各的心事。

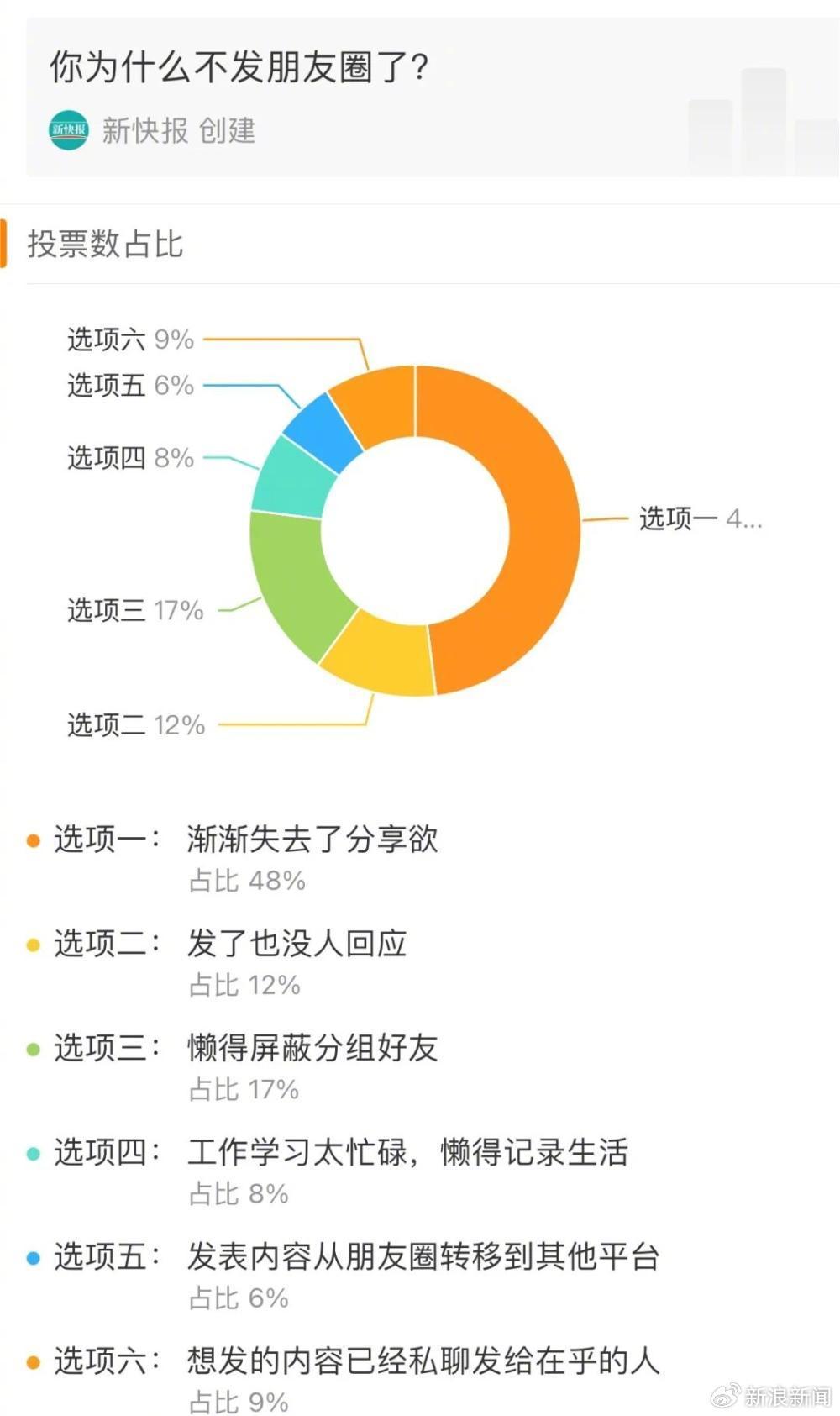

近日,@新快报 在微博中投票调查显示,网友不发朋友圈的最大原因是“渐渐失去了分享欲”,占比48%;懒得屏蔽分组好友,所以不发朋友圈的人占了17%;同时,12%的网友认为“发了没人回应”使他们渐渐丧失了发朋友圈的欲望。

有网友表示:

“发完朋友圈之后,总喜欢一遍又一遍地打开微信看哪些人点了赞,有没有人评论,如果有很多人,就在想下一条要发些什么,如果没什么人关注,就会默默把朋友圈删掉,反思是不是图片P得不好,文字写得不好,最后会不开心乃至失落一整天。”

“主要是现在也没几个人给我点赞。”

“不想发了,有什么好分享的,过好自己,留有边界感。”

……

越来越多的人不再分享生活碎片和任何观点,甚至不敢说出自己喜好和厌恶的东西。害怕发的自拍被说P得太狠了,害怕分享喜欢的文章,被人说毒鸡汤;害怕评论一件事情,被人说三观不正;害怕分享心情,被人说矫情……

还有网友表示,朋友圈里的人越来越多,工作之后加了很多领导、同事,发朋友圈也渐渐懒得分组,失去了分享的动力。

于是朋友圈分组从全部可见逐渐变成3天可见,有人还索性关掉了朋友圈。

不发朋友圈的人

到哪里去了?

选择不发朋友圈的小众群体们当然不是过得不好,只是换了种方式。需要宣泄心情的时候,他们会到不同于朋友圈属性的社交平台发表内容。

有多少人在朋友圈“装乖”,在微博“发疯”?近日,#电子呕吐物#话题登上热搜。“电子呕吐物”指激动之下在互联网平台上产生的情绪垃圾,包括但不限于emo文学、发疯语录、暴躁表情包、冷笑话、仅自己可见的800字小作文等等。

当冷静下来再次回看时,往往容易感到尴尬,于是对这些“呕吐物”内容进行手动清(shan)理(chu)。

有网友表示,这些情绪的宣泄不是电子呕吐物,而是正常的情绪代谢产物,其实那都是自己长大的记录、思想的变化,当自己能平静面对“电子呕吐物”时,就可以接受自己曾经的敏感与脆弱。

需要注意的是,我们需要找到一种平衡,在网络上表达自我,发泄情绪,同时也要尊重他人,保护网络环境。

朋友圈的人“电子消亡”

本质上是“社交媒体倦怠”

新媒体时代,以微信为代表的社交媒体平台得以蓬勃发展,社交媒体已经成为日常生活中通信交流的重要平台。青年群体是社交媒体的主要用户群体,他们从主动通过微信朋友圈等社交媒体呈现自我,乐于分享日常生活。

在平台上树立自己的理想人设到悄然退场,不再热衷于展现自己。学术界将这一现象称为“社交媒体倦怠”。

用户的社交媒体倦怠行为主要受到隐私泄露、信息过载、疲于印象管理等因素的影响使得青年用户群体在社交媒体平台上呈现出隐退、潜水、设置朋友圈仅三天可见等。

所谓的信息过载,是指由于所接受的信息的数量过大,导致人们在一定时间内不能有效处理和使用信息的一种现象。当信息数量超过了人的认知加工能力时,往往会导致个体无法有效分辨重要信息、正确理解信息内容或对信息进行更新。

这样人们在刷社交媒体时就会下意识感到疲倦,并想要逃离。

针对这一现象,提出的媒体和用户致力于解决这一问题,使媒介更好地为青年用户群体服务,青年用户群体也要正视自己,构建深度社交,提高自己的社交质量。

那些退出了朋友圈的人

可能在现实中找到了属于自己的舒适

实际上我们的朋友圈,从来都不只存在在微信上。说到底,朋友圈只是我们抒发情感的一个窗口,并不是生活的全部。我们每一个人真正要做到的,是经营好自己的生活,无论是线上还是线下。